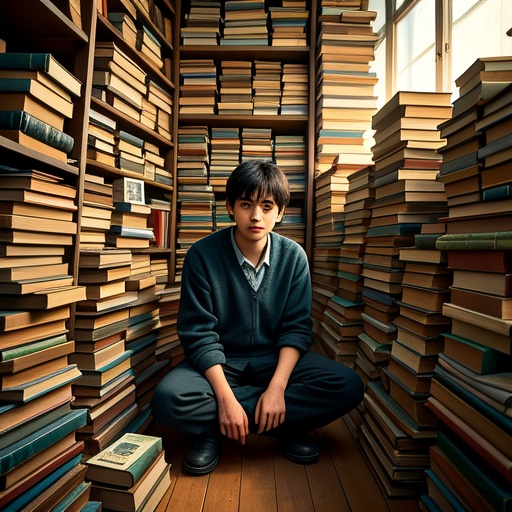

我有个被朋友笑称“捡垃圾”的爱好——逛旧书店淘二手书。

起因是刚毕业租住在老城区,楼下巷子尽头有间“时光书斋”,门脸小得像被岁月揉皱的纸,木头招牌掉了漆,歪歪扭扭写着“收售旧书 论斤称”。

第一次进去是暴雨天躲雨,门帘一掀,霉味混着陈墨香扑过来。老板是个戴圆框眼镜的老头,正用鸡毛掸子扫书架,见我站在门口滴水,挥了挥手:“挑吧,五块一本,厚的加两块。”

我蹲在最下层的旧文学区翻,手指划过《平凡的世界》磨破的书脊,突然触到个硬壳本——是1987年版的《汪曾祺散文选》,书皮泛着茶渍,扉页用蓝黑钢笔写着“赠阿芳,愿你心有猛虎,细嗅蔷薇,1987.9.15 明远”。

翻到中间,夹着张泛黄的粮票,还有片干枯的栀子花。我鬼使神差掏了五块钱,老板扫了眼书名:“这书压箱底三年了,原主是个退休教师,说女儿嫁去南方,他留着占地方。”

后来每周六下午成了固定节目。我带着从废品站卖纸箱攒的钱(楼下收废品的阿姨总多给五毛),在旧书堆里像寻宝似的翻。

遇到过夹着90年代情书的《简·爱》,字迹青涩,“等我攒够钱买BP机,第一个call你”;翻到过1978年的《唐诗三百首》,每首诗旁都有铅笔批注,“颔联对仗妙,可抄入备课笔记”,落款“李老师”;甚至捡到过半本《赤脚医生手册》,内页画满人体穴位图,边角卷得像被反复摩挲过。

朋友说我傻:“现在电子书不要钱,你花这冤枉钱图什么?”

我举着刚淘的《棋王》给他看——书里夹着张老照片,两个穿的确良衬衫的年轻人在棋盘前笑,背面写着“1983年夏,和老周在工人文化宫对弈”。

“你看,这书不是死的。”我摸着照片上褪色的墨迹,“它装着别人的青春、遗憾、琐碎的欢喜。五块钱买段别人的人生切片,比刷两小时短视频值多了。”

现在我的书架上摆了百来本旧书,每本都有故事。上个月整理时发现,总花费不过三百多块——够买件普通T恤,却够我在别人的人生里流浪三年。

低成本的快乐大抵如此:不需要精致的装备,不用刻意的仪式感,蹲在旧书堆里翻到某页时突然亮起的那点光,就够照亮整个下午了。

发表评论 取消回复